추천 콘텐츠

지금으로부터 100년 전, 일본에서 대지진이 일어났다. 재난은 트라우마를 남긴다. 바다 건너 한국에도 어떤 트라우마가 남았다.

1. 일본을 지배하는 두 개의 ‘자연’

가깝고도 먼 나라 일본. 이 일본인들의 시간 의식을 지배하는 독특한 요인으로 두 개의 ‘자연’이 존재한다.

첫 번째는 자연인(自然人) 천황의 수명이다. 내각제인 일본은 총리의 임기가 정해져 있지 않고 또 정당 간 정권 교체가 거의 일어나지 않는다. 따라서 여당 내 권력 관계나 정국의 변화 등에 따라 비정기적으로 발생하는 총리의 교체는 국민의 시간 의식에 그다지 큰 영향을 미치지 않는다. 반면 근대 이후 ‘만들어진 전통’으로서 천황은 생전 퇴위가 허용되지 않고 또 특정 천황의 대에는 하나의 연호(年號)만 사용한다. 그 결과 수십 년간 재위해 온 천황의 임종이 다가오면 매스컴은 연일 그의 건강 상태를 속보로 보도하고, 마침내 사망하면 그의 시대를 돌아보는 신문기사나 TV 프로그램이 쏟아지는 한편 국민에게는 애도와 ‘자숙(自肅)’을 강요하는 분위기가 형성된다. 그리고 새로운 천황이 즉위함과 동시에 공문서에서 달력에 이르기까지 연도를 표기하는 연호가 바뀌면서, 일본인들은 비로소 한 시대가 끝나고 새로운 시대가 시작함을 실감하게 된다.

두 번째는 자연재해이다. 일본 열도는 태평양판, 필리핀해판, 유라시아판 등의 경계선상에 위치하여 판의 움직임에 따른 지각 변동으로 지진, 지진해일(쓰나미), 화산 분화 등 자연재해가 빈번히 발생한다. 예를 들어 매년 일본에서는 사람이 진동을 느낄 수 있는 정도의 지진이 연간 1000~2000건 정도 발생하는데, 이는 한국보다 50배에서 100배나 많은 것이다. 또 아래 표 〈근대 이후 일본의 대규모 지진 및 지진해일 발생 사례〉와 같이 수십 년에 한 번씩 대규모 지진이 발생하여 수천 명에서 수만 명의 목숨을 앗아가기도 한다. 이처럼 자연재해는 직접적인 인적·물적 피해를 초래하고 정치·경제·사회 등 각 분야에 장기적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 사람들이 아무 일 없이 살아가던 곳이 하루아침에 무너지고, 불타고, 파도에 휩쓸리면서 거주할 수 없게 되는 등 일상 공간의 풍경에도 격변을 일으키게 된다. 이러한 재해가 남긴 트라우마를 통해 일본인들은 재해 발생 이전과 이후로 시간을 구분하여 인식하게 되는 것이다.

이상과 같은 관점에서, 이 글에서는 근대 일본의 역사 경로에 하나의 분기점으로서 간토(關東) 대지진을 조망한다. 올해 2023년, 9월 1일로 100주년을 맞이하는 간토 대지진은 일본 역사상 가장 큰 피해를 초래한 자연재해일 뿐만 아니라 정치·경제 면에서도 장기간에 걸쳐 불안정 요인으로 작용하였다. 또 지진이라는 ‘자연’적 요인으로 사망한 이들에 더해, 학살이라는 ‘인위’적 요인으로 식민지 조선인들을 비롯한 수많은 이들이 추가로 목숨을 잃었다는 점에서 더욱 비극적이다. 이 글에서는 간토 대지진이 일본 역사에 미친 영향을 살펴봄과 동시에, 앞으로도 필연적으로 반복될 일본의 자연재해를 어떻게 바라볼 것인가에 대해 시사점을 제공하고자 한다.

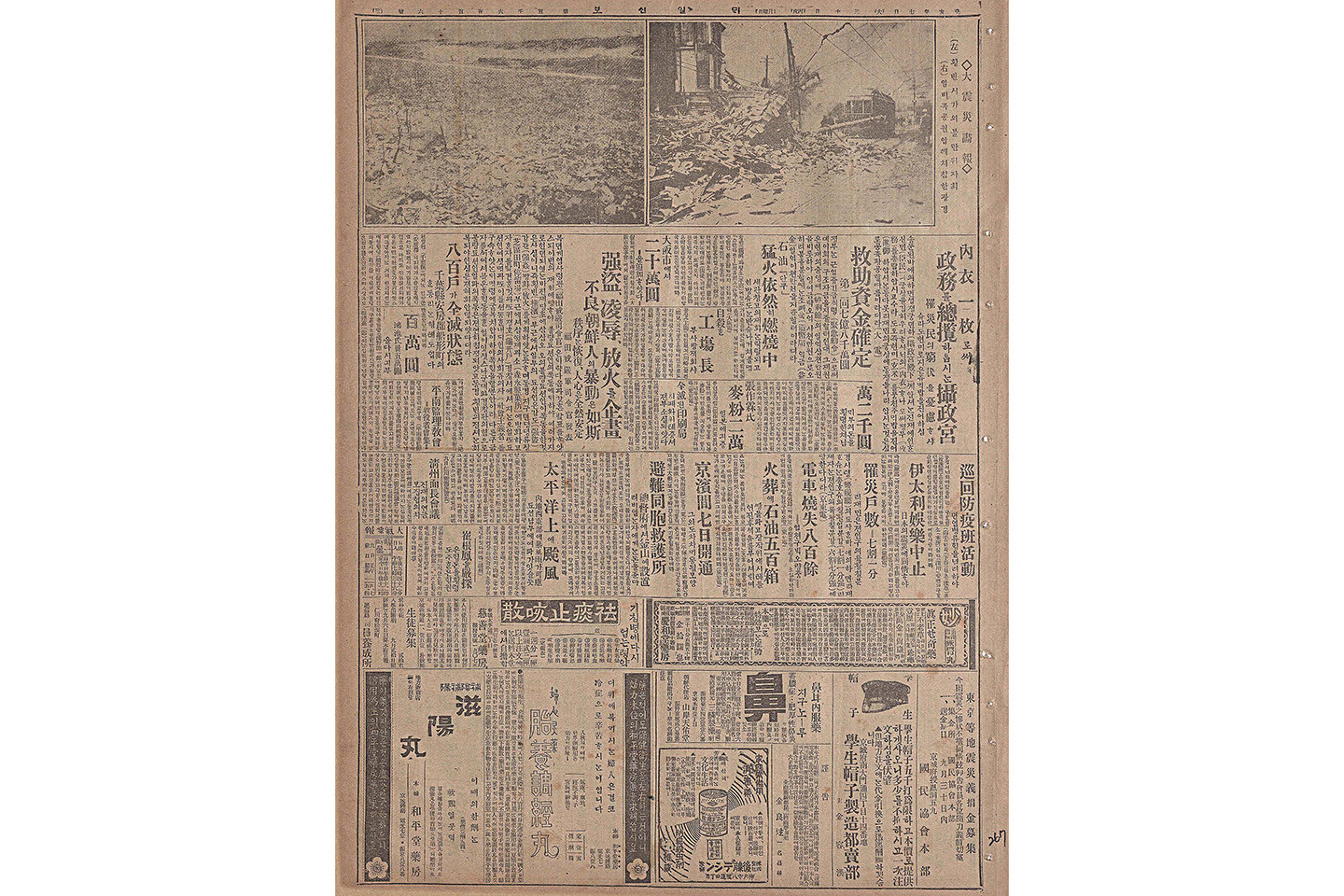

1923년 9월 1일 오전 11시 58분, 가나가와현(神奈川縣) 서부를 진원으로 하는 매그니튜드 7.9 이상의 강진이 도쿄(東京), 요코하마(橫濱)를 비롯한 간토 남부 일대를 뒤흔들었다. 필리핀해판이 사가미 주상해분(相模舟狀海盆) 아래로 가라앉으면서 2미터 가까이 지면이 융기하거나 5미터 이상의 지진해일이 발생한 곳도 있었고, 광범위한 지역에 걸쳐 당시 최대 진도(震度)인 6을 기록하는 강한 흔들림이 일어났다. 그 결과 근세 이래 못이나 습지를 매립하는 등 지반이 약한 곳에 성립한 시가지를 중심으로 11만 채의 주택이 완전히 무너지는 큰 피해가 발생하였다.

특히 피해를 확대한 요인은 화재였다. 지진이 발생했을 때 많은 가정에서는 점심 식사를 준비하기 위해 불을 사용하고 있었고, 또 태풍의 영향으로 강한 남풍이 불고 있었다. 이로 인해 서민주택이나 중소 공장 등이 밀집한 도쿄의 시타마치(下町)를 중심으로 무너진 건물에서 화재가 다수 발생하여 순식간에 확산하였다. 사람들이 집이 무너질 것을 우려하여 가재도구를 길가에 옮겨놓거나 이를 휴대하고 피난한 것도, 뜻하지 않게 소방 활동을 방해하고 화재를 확산시키는 원인이 되었다. 그 결과 도쿄에서는 17만 채의 주택이 소실되어 시내 중심부의 40퍼센트가 허허벌판이 되었으며, 전체 사망자의 90퍼센트가 넘는 6만 6000명이 화재로 사망하였다. 그중에는 옛 육군 피복창(被服廠) 터에 모인 3만 8000명의 피난민이 불길과 회오리바람에 둘러싸여 오도 가도 못한 채 목숨을 잃는 비극적인 일도 있었다.

하지만 간토 대지진은 넓은 지역에 걸쳐 발생한 만큼 피해 양상도 다양하였다. 우선 진원에서 가까운 가나가와현은 주택이나 공장 붕괴 및 이로 인한 사망자가 도쿄보다 더 많았다. 또한 가마쿠라(鎌倉)나 우라가(浦賀) 등 바다와 접한 곳에서는 지진해일이나 배후의 산이 무너지는 대규모 산사태[1]로 인한 사망자도 수백 명 단위로 발생하였다. 결국 간토 대지진으로 완전히 무너지거나 불타거나 떠내려간 주택은 30만 채에 달하였고 10만 5000명이 사망하거나 행방불명이 되었으며 도쿄에서만 150만 명이 집을 잃고 이재민이 되었다.

간토 대지진 전야의 근대 일본은 정치적 변화기를 맞이하고 있었다. 우선 1921년 11월에는 육체적·정신적 건강이 악화한 다이쇼천황(大正天皇)을 대신하여 황태자 히로히토친왕(裕人親王)[2]이 섭정으로 취임하였다. 또한 다수당인 정우회 총재로서 정국을 주도하던 하라 다카시(原敬) 총리가 같은 시기에 암살당하였고, 이듬해 2월에는 육군·관료 등 비정당 세력의 수장으로 군림하던 야마가타 아리토모(山縣有朋)도 사망하였다. 하라가 사망한 뒤 후임 정우회 총재가 총리가 되었지만 당내 대립으로 조기 퇴진하였고, 1922년 6월에 해군 출신인 가토 도모사부로(加藤友三郞)가 총리가 되어 내각을 수립하였다. 그리고 이듬해 8월 24일에 가토가 병사하자 역시 해군 출신인 야마모토 곤베에(山本權兵衛)가 후임 총리로 지명되어 한창 내각을 조직하고 있었다.

즉, 간토 대지진은 내각 교체라는 정치적 공백기에 발생한 미증유의 대재해였다. 또한 지진으로 교통·통신이 두절되면서 법령 제정에 필요한 의회나 추밀원(樞密院) 소집도 곤란한 상황이었다. 그러한 가운데 가토 내각의 외무대신 겸 임시 총리 대리가 비상 징발령 및 계엄령 선포, 임시진재구호사무국 설치 등 응급조치를 단행하였다. 그리고 대지진이 발생한 다음 날에 야마모토 내각이 정식으로 발족하자, 도쿄 시장을 역임한 고토 신페이(後藤新平) 내무대신을 중심으로 구호 작업이 본격화하였다. 특히 고토는 지진을 계기로 도쿄를 근대적 도시로 개조하기 위해, 당시 국가 일반 회계 세출의 2년 치에 달하는 30억 엔을 투입하는 제도 부흥(帝都復興) 계획을 제시하였다. 하지만 그해 말에 무정부주의자가 섭정 히로히토를 암살하려다 미수에 그친 도라노몬(虎ノ門) 사건이 발생하면서 야마모토 내각은 총사직하게 되었다.

그리고 1924년 1월에는 관료 출신이자 천황의 최고 자문 기관인 추밀원 의장 기요우라 게이고(淸浦奎吾)가 총리로 임명되었다. 세 번 연속으로 비정당인 출신 총리의 초연 내각(超然內閣)이 출현하자 정우회, 헌정회, 혁신 클럽 등 주요 정당은 ‘호헌(護憲) 3파’를 결성하여 내각을 규탄하는 제2차 호헌 운동을 벌였고, 이에 대해 기요우라 내각은 의회를 해산하고 총선거를 실시하였다. 그 결과 호헌 3파가 대승을 거두면서 그중 가장 많은 의석을 차지한 헌정회 총재 가토 다카아키(加藤高明)를 총리로 하는 호헌 3파 연립 내각이 그해 6월에 성립하였다. 이처럼 간토 대지진을 전후한 1년 동안 일본에서는 총리의 재직 중 사망, 암살 미수 사건, 정부와 의회의 충돌로 세 차례나 내각이 교체되는 등 정치적으로 불안정한 모습을 보였다.

한편 러일전쟁 당시 전비 조달을 위해 도입한 거액의 외국채 상환과 무역적자 등에 시달리던 일본을 구해준 ‘천우(天佑)’는, 바로 제1차 세계대전이 불러온 전시 특수였다. 일본은 연합국의 일원으로 참전하였지만 전투에는 거의 가담하지 않은 채 대량의 군수물자를 판매하였다. 또한 유럽 세력이 철수한 아시아 시장을 석권하였으며 대미 생사 수출도 크게 늘었다. 이러한 ‘대전 경기’를 통해 일본은 11억 엔의 채무국에서 단숨에 27억 엔의 채권국으로 변모하였다. 하지만 전쟁이 끝나자 전시 특수도 사그라지면서 1920년에는 주식·상품 시장이 폭락하는 ‘전후 공황’이 발생하였고, 이후에도 무역수지가 적자로 돌아서는 등 만성적인 불황기에 접어들게 되었다.

그러한 가운데 일본 경제에 심각한 타격을 가한 것이 바로 간토 대지진이었다. 수도권을 직격한 강진이 건물, 가재·집기, 공장, 상품 등에 초래한 피해 총액은 약 55억 엔으로 추산되는데, 이는 당시 일본 국부(國富)의 5.4퍼센트에 해당하는 엄청난 규모였다. 또 다수의 회사나 공장이 무너지거나 불타 버리면서 이들이 발행한 어음은 휴지 조각이 되었고, 이는 해당 어음을 보유한 은행들의 경영난으로 이어졌다. 게다가 대전 경기에 편승하여 투기적 경영을 하다가 실패한 기업들이 발행한 어음 처리도 큰 문제가 되었다. 정부는 일본은행으로 하여금 이러한 ‘진재 어음’을 재할인하여 상환을 유예하고 4억 3000만 엔에 달하는 특별 융자를 하도록 하였지만, 1926년 말까지 2억 엔 이상이 아직 상환되지 않았다.

이에 와카쓰키 레이지로(若槻禮次郞) 헌정회 내각은 추가 조치로, 정부가 은행에 공채를 교부하고 진재 어음을 인수하여 부실 채권을 정리하고자 하였다. 해당 법안은 1927년 3월에 의회에서 가결되었지만 질의 과정에서 각료가 일부 은행은 경영 파탄 상태라는 부정확한 발언을 한 것이 문제가 되었다. 이로 인해 불안에 빠진 예금주들이 은행으로 몰려가는 예금 인출 소동이 일어나면서 대만은행을 비롯한 다수의 은행이 휴업하는 금융 공황이 발생하였다. 와카쓰키 내각은 대만은행 구제를 위한 긴급 칙령을 발포하고자 하였지만, 야당 정우회에 설득된 추밀원이 이를 부결함으로써 총사직해야만 했다. 이처럼 간토 대지진은 장기간에 걸쳐 일본 경제를 약체화하였을 뿐만 아니라, 공황에 대한 미숙한 대처와 권력 다툼은 정당에 대한 국민의 실망감을 높였다. 이는 몇 년 뒤 뉴욕발 세계 공황의 파도가 일본을 덮쳤을 때 일어날 일을 예고하는 것이었다.

간토 대지진 당시 수도 도쿄의 경찰 행정은 경시청, 지방 경찰 행정은 내무성 경보국이 담당하고 있었다. 하지만 이들 기관은 지진 발생 초기의 화재로 소실되었고 각지의 경찰서, 주재소 등도 다수 피해를 입었다. 이처럼 경찰력에 공백이 생긴 가운데 존재감을 드러낸 것이 바로 군이었다. 당시 도쿄에는 근위 사단과 제1사단이 주둔하고 있었는데, 이들은 지진 발생 직후부터 병영 주변의 화재 진압, 치안 유지, 이재민 구호·수용, 부상자 치료 등에 나섰다. 그리고 9월 2일에 계엄령이 선포되고 3일에 간토 계엄사령부가 설치되면서, 수도권뿐만 아니라 전국 각지에서 집결한 대규모 군대에 의한 치안 유지 및 구호 활동이 본격화하였다. 제1차 세계대전 종결 후 세계적인 반전·평화 사조 속에서 반군(反軍)·군축 여론에 직면해 있던 군은 간토 대지진을 계기로 일시적으로나마 국민의 지지를 회복하였다.

또한 민중의 자발적인 활동도 눈에 띄었다. 재향군인회, 청년단, 소방조(消防組), 정내회(町內會) 등 관제 조직 혹은 주민 자치 조직은 지진으로 인한 혼란 속에서도 화마와 싸우고, 노약자를 대피시키며, 부상자를 치료하고, 부족하나마 피난민에게 식사와 잠자리를 제공하였다. 또한 인근 지역 주민들도 구호물자를 싣고 상경하여 노동 봉사를 하였고, 철도로 피난하는 사람들에게는 정차하는 역마다 여성단체나 여학생 등이 차와 음식을 제공하고 의사들이 부상자를 진료하였다. 이는 오늘날의 자원봉사 활동에 해당한다.

하지만 이러한 미담과 함께 반드시 언급해야 할 것이 바로 식민지 조선인에 대한 학살 사건이다. 지진이 발생한 지 몇 시간도 되지 않아 불온한 조선인들이 폭탄을 던지거나 기름을 끼얹어 불을 지르고 우물에 독을 푼다는 유언비어가 돌기 시작했다. 이는 각지로 피난하는 사람들의 입과 입을 거쳐 순식간에 전파되었고, 주민들은 자경단을 결성하여 몽둥이, 죽창, 일본도 등으로 무장하고 지나가는 사람들을 임의로 검문하였다. 그 과정에서 조선인으로 지목된 이들에게는 무자비한 폭행과 살인, 성폭력 등이 자행되었다. 학살은 주로 자경단이 저질렀다고 하지만 군과 경찰이 학살에 직접 관여한 사례도 있다. 또한 학살당한 이들 중에는 조선인 외에 중국인, 일본인 사회주의자, 사투리가 심한 지방 출신자, 언어 장애인 등도 포함되었다. 이러한 자경단의 만행은 구호 활동에 써야 할 인력을 낭비하고 외부로부터의 노동력·물자 유입을 방해했다는 점에서 재해 복구에도 전혀 도움이 되지 않았다.

2. 혼돈의 간토 대지진

1923년 9월 1일 오전 11시 58분, 가나가와현(神奈川縣) 서부를 진원으로 하는 매그니튜드 7.9 이상의 강진이 도쿄(東京), 요코하마(橫濱)를 비롯한 간토 남부 일대를 뒤흔들었다. 필리핀해판이 사가미 주상해분(相模舟狀海盆) 아래로 가라앉으면서 2미터 가까이 지면이 융기하거나 5미터 이상의 지진해일이 발생한 곳도 있었고, 광범위한 지역에 걸쳐 당시 최대 진도(震度)인 6을 기록하는 강한 흔들림이 일어났다. 그 결과 근세 이래 못이나 습지를 매립하는 등 지반이 약한 곳에 성립한 시가지를 중심으로 11만 채의 주택이 완전히 무너지는 큰 피해가 발생하였다.

특히 피해를 확대한 요인은 화재였다. 지진이 발생했을 때 많은 가정에서는 점심 식사를 준비하기 위해 불을 사용하고 있었고, 또 태풍의 영향으로 강한 남풍이 불고 있었다. 이로 인해 서민주택이나 중소 공장 등이 밀집한 도쿄의 시타마치(下町)를 중심으로 무너진 건물에서 화재가 다수 발생하여 순식간에 확산하였다. 사람들이 집이 무너질 것을 우려하여 가재도구를 길가에 옮겨놓거나 이를 휴대하고 피난한 것도, 뜻하지 않게 소방 활동을 방해하고 화재를 확산시키는 원인이 되었다. 그 결과 도쿄에서는 17만 채의 주택이 소실되어 시내 중심부의 40퍼센트가 허허벌판이 되었으며, 전체 사망자의 90퍼센트가 넘는 6만 6000명이 화재로 사망하였다. 그중에는 옛 육군 피복창(被服廠) 터에 모인 3만 8000명의 피난민이 불길과 회오리바람에 둘러싸여 오도 가도 못한 채 목숨을 잃는 비극적인 일도 있었다.

하지만 간토 대지진은 넓은 지역에 걸쳐 발생한 만큼 피해 양상도 다양하였다. 우선 진원에서 가까운 가나가와현은 주택이나 공장 붕괴 및 이로 인한 사망자가 도쿄보다 더 많았다. 또한 가마쿠라(鎌倉)나 우라가(浦賀) 등 바다와 접한 곳에서는 지진해일이나 배후의 산이 무너지는 대규모 산사태[1]로 인한 사망자도 수백 명 단위로 발생하였다. 결국 간토 대지진으로 완전히 무너지거나 불타거나 떠내려간 주택은 30만 채에 달하였고 10만 5000명이 사망하거나 행방불명이 되었으며 도쿄에서만 150만 명이 집을 잃고 이재민이 되었다.

3. 정치적 불안정과 경제적 약체화

간토 대지진 전야의 근대 일본은 정치적 변화기를 맞이하고 있었다. 우선 1921년 11월에는 육체적·정신적 건강이 악화한 다이쇼천황(大正天皇)을 대신하여 황태자 히로히토친왕(裕人親王)[2]이 섭정으로 취임하였다. 또한 다수당인 정우회 총재로서 정국을 주도하던 하라 다카시(原敬) 총리가 같은 시기에 암살당하였고, 이듬해 2월에는 육군·관료 등 비정당 세력의 수장으로 군림하던 야마가타 아리토모(山縣有朋)도 사망하였다. 하라가 사망한 뒤 후임 정우회 총재가 총리가 되었지만 당내 대립으로 조기 퇴진하였고, 1922년 6월에 해군 출신인 가토 도모사부로(加藤友三郞)가 총리가 되어 내각을 수립하였다. 그리고 이듬해 8월 24일에 가토가 병사하자 역시 해군 출신인 야마모토 곤베에(山本權兵衛)가 후임 총리로 지명되어 한창 내각을 조직하고 있었다.

즉, 간토 대지진은 내각 교체라는 정치적 공백기에 발생한 미증유의 대재해였다. 또한 지진으로 교통·통신이 두절되면서 법령 제정에 필요한 의회나 추밀원(樞密院) 소집도 곤란한 상황이었다. 그러한 가운데 가토 내각의 외무대신 겸 임시 총리 대리가 비상 징발령 및 계엄령 선포, 임시진재구호사무국 설치 등 응급조치를 단행하였다. 그리고 대지진이 발생한 다음 날에 야마모토 내각이 정식으로 발족하자, 도쿄 시장을 역임한 고토 신페이(後藤新平) 내무대신을 중심으로 구호 작업이 본격화하였다. 특히 고토는 지진을 계기로 도쿄를 근대적 도시로 개조하기 위해, 당시 국가 일반 회계 세출의 2년 치에 달하는 30억 엔을 투입하는 제도 부흥(帝都復興) 계획을 제시하였다. 하지만 그해 말에 무정부주의자가 섭정 히로히토를 암살하려다 미수에 그친 도라노몬(虎ノ門) 사건이 발생하면서 야마모토 내각은 총사직하게 되었다.

그리고 1924년 1월에는 관료 출신이자 천황의 최고 자문 기관인 추밀원 의장 기요우라 게이고(淸浦奎吾)가 총리로 임명되었다. 세 번 연속으로 비정당인 출신 총리의 초연 내각(超然內閣)이 출현하자 정우회, 헌정회, 혁신 클럽 등 주요 정당은 ‘호헌(護憲) 3파’를 결성하여 내각을 규탄하는 제2차 호헌 운동을 벌였고, 이에 대해 기요우라 내각은 의회를 해산하고 총선거를 실시하였다. 그 결과 호헌 3파가 대승을 거두면서 그중 가장 많은 의석을 차지한 헌정회 총재 가토 다카아키(加藤高明)를 총리로 하는 호헌 3파 연립 내각이 그해 6월에 성립하였다. 이처럼 간토 대지진을 전후한 1년 동안 일본에서는 총리의 재직 중 사망, 암살 미수 사건, 정부와 의회의 충돌로 세 차례나 내각이 교체되는 등 정치적으로 불안정한 모습을 보였다.

한편 러일전쟁 당시 전비 조달을 위해 도입한 거액의 외국채 상환과 무역적자 등에 시달리던 일본을 구해준 ‘천우(天佑)’는, 바로 제1차 세계대전이 불러온 전시 특수였다. 일본은 연합국의 일원으로 참전하였지만 전투에는 거의 가담하지 않은 채 대량의 군수물자를 판매하였다. 또한 유럽 세력이 철수한 아시아 시장을 석권하였으며 대미 생사 수출도 크게 늘었다. 이러한 ‘대전 경기’를 통해 일본은 11억 엔의 채무국에서 단숨에 27억 엔의 채권국으로 변모하였다. 하지만 전쟁이 끝나자 전시 특수도 사그라지면서 1920년에는 주식·상품 시장이 폭락하는 ‘전후 공황’이 발생하였고, 이후에도 무역수지가 적자로 돌아서는 등 만성적인 불황기에 접어들게 되었다.

그러한 가운데 일본 경제에 심각한 타격을 가한 것이 바로 간토 대지진이었다. 수도권을 직격한 강진이 건물, 가재·집기, 공장, 상품 등에 초래한 피해 총액은 약 55억 엔으로 추산되는데, 이는 당시 일본 국부(國富)의 5.4퍼센트에 해당하는 엄청난 규모였다. 또 다수의 회사나 공장이 무너지거나 불타 버리면서 이들이 발행한 어음은 휴지 조각이 되었고, 이는 해당 어음을 보유한 은행들의 경영난으로 이어졌다. 게다가 대전 경기에 편승하여 투기적 경영을 하다가 실패한 기업들이 발행한 어음 처리도 큰 문제가 되었다. 정부는 일본은행으로 하여금 이러한 ‘진재 어음’을 재할인하여 상환을 유예하고 4억 3000만 엔에 달하는 특별 융자를 하도록 하였지만, 1926년 말까지 2억 엔 이상이 아직 상환되지 않았다.

이에 와카쓰키 레이지로(若槻禮次郞) 헌정회 내각은 추가 조치로, 정부가 은행에 공채를 교부하고 진재 어음을 인수하여 부실 채권을 정리하고자 하였다. 해당 법안은 1927년 3월에 의회에서 가결되었지만 질의 과정에서 각료가 일부 은행은 경영 파탄 상태라는 부정확한 발언을 한 것이 문제가 되었다. 이로 인해 불안에 빠진 예금주들이 은행으로 몰려가는 예금 인출 소동이 일어나면서 대만은행을 비롯한 다수의 은행이 휴업하는 금융 공황이 발생하였다. 와카쓰키 내각은 대만은행 구제를 위한 긴급 칙령을 발포하고자 하였지만, 야당 정우회에 설득된 추밀원이 이를 부결함으로써 총사직해야만 했다. 이처럼 간토 대지진은 장기간에 걸쳐 일본 경제를 약체화하였을 뿐만 아니라, 공황에 대한 미숙한 대처와 권력 다툼은 정당에 대한 국민의 실망감을 높였다. 이는 몇 년 뒤 뉴욕발 세계 공황의 파도가 일본을 덮쳤을 때 일어날 일을 예고하는 것이었다.

4. 군과 자경단, 그리고 조선인 학살

간토 대지진 당시 수도 도쿄의 경찰 행정은 경시청, 지방 경찰 행정은 내무성 경보국이 담당하고 있었다. 하지만 이들 기관은 지진 발생 초기의 화재로 소실되었고 각지의 경찰서, 주재소 등도 다수 피해를 입었다. 이처럼 경찰력에 공백이 생긴 가운데 존재감을 드러낸 것이 바로 군이었다. 당시 도쿄에는 근위 사단과 제1사단이 주둔하고 있었는데, 이들은 지진 발생 직후부터 병영 주변의 화재 진압, 치안 유지, 이재민 구호·수용, 부상자 치료 등에 나섰다. 그리고 9월 2일에 계엄령이 선포되고 3일에 간토 계엄사령부가 설치되면서, 수도권뿐만 아니라 전국 각지에서 집결한 대규모 군대에 의한 치안 유지 및 구호 활동이 본격화하였다. 제1차 세계대전 종결 후 세계적인 반전·평화 사조 속에서 반군(反軍)·군축 여론에 직면해 있던 군은 간토 대지진을 계기로 일시적으로나마 국민의 지지를 회복하였다.

또한 민중의 자발적인 활동도 눈에 띄었다. 재향군인회, 청년단, 소방조(消防組), 정내회(町內會) 등 관제 조직 혹은 주민 자치 조직은 지진으로 인한 혼란 속에서도 화마와 싸우고, 노약자를 대피시키며, 부상자를 치료하고, 부족하나마 피난민에게 식사와 잠자리를 제공하였다. 또한 인근 지역 주민들도 구호물자를 싣고 상경하여 노동 봉사를 하였고, 철도로 피난하는 사람들에게는 정차하는 역마다 여성단체나 여학생 등이 차와 음식을 제공하고 의사들이 부상자를 진료하였다. 이는 오늘날의 자원봉사 활동에 해당한다.

하지만 이러한 미담과 함께 반드시 언급해야 할 것이 바로 식민지 조선인에 대한 학살 사건이다. 지진이 발생한 지 몇 시간도 되지 않아 불온한 조선인들이 폭탄을 던지거나 기름을 끼얹어 불을 지르고 우물에 독을 푼다는 유언비어가 돌기 시작했다. 이는 각지로 피난하는 사람들의 입과 입을 거쳐 순식간에 전파되었고, 주민들은 자경단을 결성하여 몽둥이, 죽창, 일본도 등으로 무장하고 지나가는 사람들을 임의로 검문하였다. 그 과정에서 조선인으로 지목된 이들에게는 무자비한 폭행과 살인, 성폭력 등이 자행되었다. 학살은 주로 자경단이 저질렀다고 하지만 군과 경찰이 학살에 직접 관여한 사례도 있다. 또한 학살당한 이들 중에는 조선인 외에 중국인, 일본인 사회주의자, 사투리가 심한 지방 출신자, 언어 장애인 등도 포함되었다. 이러한 자경단의 만행은 구호 활동에 써야 할 인력을 낭비하고 외부로부터의 노동력·물자 유입을 방해했다는 점에서 재해 복구에도 전혀 도움이 되지 않았다.

일본 정부가 조선인에 관한 유언비어를 의도적으로 만들었는지를 입증하기란 쉽지 않다. 하지만 설령 관에서 날조하지 않았다고 하더라도 부정확한 정보를 이토록 쉽게 사실로 믿고 끔찍한 짓을 저지를 수 있는 밑바탕이 관·민 모두에게 존재했다는 사실이 더 중요하다. 우선 1920년대부터 하층 노동자로서 일본으로 이주하는 조선인이 증가하면서 불경기 속에서 일본인 노동자와의 경합과 감정 대립이 심해졌다. 또한 3.1 운동 이후 조선인의 민족주의·사회주의 운동이 활발해지자 경찰은 감시와 탄압을 강화하였고, 또 이를 신문 등이 자극적으로 보도하면서 기존의 차별 의식 위에 ‘조선인=불령선인(不逞鮮人)=폭탄’이라는 부정적인 이미지가 더해졌다. 그리고 유례없는 대지진으로 많은 이들이 혼란에 빠지고 가족·지인 등과 떨어져 타지에 고립되어 냉정한 판단력을 상실한 가운데, 경찰 측은 ‘조선인 폭동’ 사실을 각지에 전파하면서 단속을 요청하고 주민들에게 자경단 조직을 독려하였다. 게다가 군대가 출동하고 계엄령이 선포되었다는 소식이 들리자, 민중은 유언비어를 사실로 받아들이게 되었다. 그 결과 조선인에 대한 멸시와 의심, 허구의 ‘폭동’에 대한 복수심, 나라와 공동체 그리고 일본인 여성을 내 손으로 지킨다는 자긍심과 ‘남자다움’의 발로 등에서 학살을 자행하게 된 것이다.

한편 재해와 학살을 피해 귀국하는 사람들이 늘어나자 조선총독부는 신경을 곤두세우게 되었다. 큰 어려움 없이 조선인을 동화하고 조선을 지배할 수 있을 것이라는 강제 병합 직후 일본의 낙관론은 3.1 운동으로 산산조각이 난 상태였다. 그러한 가운데 피난민의 입을 통해 조선인이 다수 학살당하였다는 소식이 전해진다면, 분노한 조선인들과 재조 일본인들이 충돌하면서 제2의 3.1 운동이 일어날 가능성이 있었다. 또한 이 사건을 계기로 국내외 민족주의·사회주의 단체가 연계하여 운동에 나설 것도 우려되었다. 이에 총독부는 내각이 자신들과 상의 없이 학살 사건을 발표한 것에 항의하였고, 내무성이 국내 치안 유지를 위해 재일 조선인들을 조기에 귀국시키려고 하는 것에도 반대하였다. 이와 동시에 총독부 고위 관료나 친일 인사들의 담화를 통해, 대지진 당시 마치 조선인들의 잘못된 행동이 있었기에 문제가 발생한 것처럼 사실을 왜곡하거나 학살 그 자체를 부정하였고, 학살 사건을 언급하는 신문이나 피난민에 대해서는 탄압과 처벌을 가하였다.

얼마나 많은 조선인들이 학살당하였는지 확정하는 것은 이제는 거의 불가능할 것이다. 일본 정부와 군·경, 총독부는 책임을 회피하고, 사건을 은폐하고, 진상 조사를 방해하였으며, 고작 본보기로 일부 자경단원을 재판에 넘긴 뒤 가벼운 처벌을 하였을 뿐이다. 한편 자경단원들은 나라를 지킨 자신들에게 정부가 모든 책임을 떠넘기는 것에 분노하면서 포상과 감형을 요구하였고, 석방된 뒤에는 학살에 대해 침묵하고 망각하는 길을 택하였다. 조선인 측에서 자체적으로 조사한 ‘1차’ 보고서의 희생자 수 6661명과 당대의 대표적인 민본주의자(民本主義者)인 요시노 사쿠조(吉野作造)가 기록에 남긴 2613명, 그리고 사법성 조사에서 일본 측이 마지못해 인정한 약 230명 사이의 간격은, 학살을 둘러싼 한·일 양국 인식의 간격만큼이나 넓다. 죽은 자는 말이 없고 죽인 자는 누구도 책임지지 않는 가운데, 간토 대지진이라는 ‘자연’ 재해에는 지금도 학살이라는 ‘인위’의 어두운 그림자가 짙게 드리워 있다.

한편 재해와 학살을 피해 귀국하는 사람들이 늘어나자 조선총독부는 신경을 곤두세우게 되었다. 큰 어려움 없이 조선인을 동화하고 조선을 지배할 수 있을 것이라는 강제 병합 직후 일본의 낙관론은 3.1 운동으로 산산조각이 난 상태였다. 그러한 가운데 피난민의 입을 통해 조선인이 다수 학살당하였다는 소식이 전해진다면, 분노한 조선인들과 재조 일본인들이 충돌하면서 제2의 3.1 운동이 일어날 가능성이 있었다. 또한 이 사건을 계기로 국내외 민족주의·사회주의 단체가 연계하여 운동에 나설 것도 우려되었다. 이에 총독부는 내각이 자신들과 상의 없이 학살 사건을 발표한 것에 항의하였고, 내무성이 국내 치안 유지를 위해 재일 조선인들을 조기에 귀국시키려고 하는 것에도 반대하였다. 이와 동시에 총독부 고위 관료나 친일 인사들의 담화를 통해, 대지진 당시 마치 조선인들의 잘못된 행동이 있었기에 문제가 발생한 것처럼 사실을 왜곡하거나 학살 그 자체를 부정하였고, 학살 사건을 언급하는 신문이나 피난민에 대해서는 탄압과 처벌을 가하였다.

얼마나 많은 조선인들이 학살당하였는지 확정하는 것은 이제는 거의 불가능할 것이다. 일본 정부와 군·경, 총독부는 책임을 회피하고, 사건을 은폐하고, 진상 조사를 방해하였으며, 고작 본보기로 일부 자경단원을 재판에 넘긴 뒤 가벼운 처벌을 하였을 뿐이다. 한편 자경단원들은 나라를 지킨 자신들에게 정부가 모든 책임을 떠넘기는 것에 분노하면서 포상과 감형을 요구하였고, 석방된 뒤에는 학살에 대해 침묵하고 망각하는 길을 택하였다. 조선인 측에서 자체적으로 조사한 ‘1차’ 보고서의 희생자 수 6661명과 당대의 대표적인 민본주의자(民本主義者)인 요시노 사쿠조(吉野作造)가 기록에 남긴 2613명, 그리고 사법성 조사에서 일본 측이 마지못해 인정한 약 230명 사이의 간격은, 학살을 둘러싼 한·일 양국 인식의 간격만큼이나 넓다. 죽은 자는 말이 없고 죽인 자는 누구도 책임지지 않는 가운데, 간토 대지진이라는 ‘자연’ 재해에는 지금도 학살이라는 ‘인위’의 어두운 그림자가 짙게 드리워 있다.

5. 반복되어선 안 될 일

간토 대지진이 일어난 지 88년이 지난 2011년 3월 11일, 인류 역사상 최대급인 매그니튜드 9.0의 강진이 일본 도호쿠(東北) 지역의 태평양 연안에서 발생하였다. 거대한 지진해일에 건물들이 떠내려가고 항구 도시가 불바다가 되며 후쿠시마(福島) 원자력발전소에서 수소 폭발이 일어나는 장면은 우리 기억에도 아직 생생하다. 그런데 당시 SNS에는 ‘재일 조선인이 피난한 사람들의 빈집을 털고 있다’, ‘우물에 독을 풀고 있다’라는 식의 투고 글이 나돌았다. 비록 대부분의 사람들은 이에 동조하지 않고 유언비어를 투고·확산한 이들을 비난했으며 투고자들도 ‘웃자고 올린 글이었다’, ‘간토 대지진 당시를 패러디한 것이다’ 등의 변명을 늘어놓았지만 과거에 무슨 일이 있었는지 알고 있는 우리로서는 웃어넘길 수 없는 일이다.

그 외에도 동일본 대지진이 일본 사회에 초래한 변화는 여러모로 간토 대지진을 연상시키는 점이 적지 않다. 원전 사고 당시 내각의 대응, 전력 부족 사태, ‘탈원전’ 등을 둘러싼 논란은 2009년 총선거에서 대승을 거둔 민주당 정권이 3년 만에 힘없이 무너지는 한 가지 요인이 되었다. 1990년대 초의 버블 붕괴 이후 ‘잃어버린 20년’의 어두운 터널을 빠져나오고 있던 일본 경제는 대지진으로 인해 다시금 뒷걸음질을 쳐야 했다. 그리고 1995년의 한신(阪神)·아와지(淡路) 대지진에 이어 동일본 대지진 때도 자위대가 출동하여 재해 구호 활동에 힘쓴 것은, 자위대에 대한 일본 국민의 호감도를 높이는 데 기여하였다.

물론 역사학에서 맥락에 대한 면밀한 고찰 없이 과거와 현재를 섣불리 유추하거나 미래를 예단하는 것은 금물이다. 실제로 간토 대지진 직후에도 일부 양심적인 일본인들은 조선인 학살 사건에 대해 정부에 진상 조사와 책임 있는 대응을 요구하고 추도회를 열었으며, 전후에는 학자들과 시민 단체들이 중심이 되어 문헌 조사, 증언 수집, 자료집 발간, 위령비 건립 등을 꾸준히 진행해왔다. 하지만 이와 동시에 고이케 유리코(小池百合子) 현 도쿄 도지사가 조선인 학살 피해자에 대해 별도의 추도문을 보내는 지난 수십 년간의 관행을 깨뜨리고, 학살의 사실 여부는 “역사가들이 풀 문제”라면서 명확한 답변을 거부하는 것도 사실이다. 자연재해로 인한 사망자와 인위적 학살로 인한 피해자를 하나로 뭉뚱그려 문제의 본질을 흐리고, 학살 자체를 부정하는 궤변에 시민권을 부여하여 이미 확정된 사실을 마치 학문적 논쟁의 대상처럼 보이게 하는 것은 역사 왜곡의 상투적인 수법이다.

‘자연’은 반복되지만 ‘인위’는 반복되어서는 안 된다. ‘재해 대국’ 일본에서 자연재해가 일어날 때마다 우리가 눈여겨보아야 할 점이다.

그 외에도 동일본 대지진이 일본 사회에 초래한 변화는 여러모로 간토 대지진을 연상시키는 점이 적지 않다. 원전 사고 당시 내각의 대응, 전력 부족 사태, ‘탈원전’ 등을 둘러싼 논란은 2009년 총선거에서 대승을 거둔 민주당 정권이 3년 만에 힘없이 무너지는 한 가지 요인이 되었다. 1990년대 초의 버블 붕괴 이후 ‘잃어버린 20년’의 어두운 터널을 빠져나오고 있던 일본 경제는 대지진으로 인해 다시금 뒷걸음질을 쳐야 했다. 그리고 1995년의 한신(阪神)·아와지(淡路) 대지진에 이어 동일본 대지진 때도 자위대가 출동하여 재해 구호 활동에 힘쓴 것은, 자위대에 대한 일본 국민의 호감도를 높이는 데 기여하였다.

물론 역사학에서 맥락에 대한 면밀한 고찰 없이 과거와 현재를 섣불리 유추하거나 미래를 예단하는 것은 금물이다. 실제로 간토 대지진 직후에도 일부 양심적인 일본인들은 조선인 학살 사건에 대해 정부에 진상 조사와 책임 있는 대응을 요구하고 추도회를 열었으며, 전후에는 학자들과 시민 단체들이 중심이 되어 문헌 조사, 증언 수집, 자료집 발간, 위령비 건립 등을 꾸준히 진행해왔다. 하지만 이와 동시에 고이케 유리코(小池百合子) 현 도쿄 도지사가 조선인 학살 피해자에 대해 별도의 추도문을 보내는 지난 수십 년간의 관행을 깨뜨리고, 학살의 사실 여부는 “역사가들이 풀 문제”라면서 명확한 답변을 거부하는 것도 사실이다. 자연재해로 인한 사망자와 인위적 학살로 인한 피해자를 하나로 뭉뚱그려 문제의 본질을 흐리고, 학살 자체를 부정하는 궤변에 시민권을 부여하여 이미 확정된 사실을 마치 학문적 논쟁의 대상처럼 보이게 하는 것은 역사 왜곡의 상투적인 수법이다.

‘자연’은 반복되지만 ‘인위’는 반복되어서는 안 된다. ‘재해 대국’ 일본에서 자연재해가 일어날 때마다 우리가 눈여겨보아야 할 점이다.

[1]

이른바 ‘야마쓰나미(山津波)’

[2]

훗날의 쇼와천황(昭和天皇, 1901~1989)

참고문헌

강덕상 외, 《관동대지진과 조선인 학살》, 동북아역사재단, 2013.

성주현, 2020, 《관동대지진과 식민지 조선》, 선인.

야마다 쇼지 (이진희譯), 《관동대지진 조선인 학살에 대한 일본 국가와 민중의 책임》, 논형, 2008.

鈴木淳, 《関東大震災: 消防·医療·ボランティアから検証する》, 筑摩書房, 2004.

北原糸子ほか 編, 《日本歴史災害事典》, 吉川弘文館, 2012.

吉田律人, 《軍隊の対内的機能と関東大震災: 明治·大正期の災害出動》, 日本経済評論社, 2016.

藤野裕子, 《民衆暴力: 一揆·暴動·虐殺の日本近代》, 中央公論新社, 2020.

李炯植, 《朝鮮総督府官僚の統治構想》, 東京: 吉川弘文館, 2013.

강덕상 외, 《관동대지진과 조선인 학살》, 동북아역사재단, 2013.

성주현, 2020, 《관동대지진과 식민지 조선》, 선인.

야마다 쇼지 (이진희譯), 《관동대지진 조선인 학살에 대한 일본 국가와 민중의 책임》, 논형, 2008.

鈴木淳, 《関東大震災: 消防·医療·ボランティアから検証する》, 筑摩書房, 2004.

北原糸子ほか 編, 《日本歴史災害事典》, 吉川弘文館, 2012.

吉田律人, 《軍隊の対内的機能と関東大震災: 明治·大正期の災害出動》, 日本経済評論社, 2016.

藤野裕子, 《民衆暴力: 一揆·暴動·虐殺の日本近代》, 中央公論新社, 2020.

李炯植, 《朝鮮総督府官僚の統治構想》, 東京: 吉川弘文館, 2013.