추천 콘텐츠

21세기판 3종 신기

일본에선 건국 신화에 등장하는 거울·칼·구슬을 ‘3종 신기(三種の神器)’라고 한다. 여기서 차용한 것이 1960년대의 ‘3종 신기’로, 일본이 고도성장을 이루면서 모든 가정에서 장만했던 필수적인 가전제품 세 가지, 세탁기·냉장고·TV를 일컫는다. 그런데 현재는 팩스·도장·종이가 ‘21세기판 3종 신기’라는 말이 나오고 있다. 아직도 웬만한 사무실이나 가정에서 팩스와 도장, 종이가 ‘현역’으로 사용되는 일본의 아날로그 상황을 자조적으로 일컫는 말이다. 일본에는 왜 아직 이런 3종의 신기가 남아 있을까?

당신의 마음을 표현해 주세요, 팩스로.

2017년 일본의 지상파 방송 TV도쿄에서 방영했던 12부작 드라마 〈100만 엔의 여인들(100万円の女たち)〉에서는 한 스토커가 주인공에게 매일 같이 협박과 저주를 담은 메시지를 팩스로 보내는 내용이 나온다. 넷플릭스를 통해 이 드라마를 접한 한국인들은 “시대가 어느 때인데 팩스냐, 드라마 설정이 잘못된 것이 아니냐”라고 의문을 제기하지만, 이는 아직도 이메일이나 휴대폰보다 팩스를 이용한 통신이 익숙한 일본의 현실을 정확히 반영한 드라마다.

팩스는 일본에서 정부 부처와 기업 사무실은 물론, 일반 가정집에서도 여전히 활발하게 사용한다. 연예계 회사들은 자사 소속 연예인의 결혼 소식을 알리는 방법으로 기자들에게 팩스를 보내고, 공무원들은 코로나19 확진자를 확인하기 위해 해당 정보를 일일이 팩스로 전송한다. 팩스의 잔재는 일본 사회에 경각심을 안겨 주기도 했는데, 대표적으로 코로나19 이후 재택근무가 시작되면서부터다. 코로나19 사태 이후 상호 접촉을 최소화할 방안으로 재택근무는 많은 선진국에서 속속들이 도입됐지만, 일본에서는 그저 먼 타지 이야기에 불과했다. 일본 정부가 재택근무에 관한 정책을 발표하고 이를 권장했지만 회사원들은 거래처에서 오는 팩스를 받기 위해, 우편으로 오는 물건 주문서를 받기 위해 어쩔 수 없이 회사로 출근해야만 했다. 이메일보다 우편이나 팩스를 선호하는 문화가 재택근무의 벽이자 방역의 적이 된 것이다.

또 2020년 5월 도쿄도(도쿄 광역권의 핵심 도시)는 복지보건국에 설치된 수신 전용 팩스 오직 한 대를 이용해 매일 관내 31곳의 보건소로부터 정보를 취합해 코로나19 확진자 집계를 공표했다. 이때 집계를 종이에 수기로 적어 보내는 과정에서 보고서가 누락되거나, 의료 기관과 확진자를 관할하는 보건소로부터 같은 인원을 중복으로 보고받는 사례가 100여 건 이상 발생했다. 의사가 환자의 정보를 적은 ‘발생 신고서’를 작성해 관할 보건소에 팩스로 보내면 보건소는 이를 확인 후 도쿄도로 팩스를 보내고, 도쿄도청 코로나대책본부는 이를 취합해서 발표하는 방식이었는데, 가뜩이나 느린 팩스로 정보를 전달하는 데다 의사가 보낸 팩스가 보건소와 도쿄도청을 거쳐 코로나대책본부로 도착하기 때문에 양성 판정부터 공표까지 무려 3일이라는 타임 랙(time lag)이 걸린 것이다. 그마저도 일부 감염자가 누락되거나 중복 집계되어 정확한 수치를 알 수 없을 때도 있었으니, 그건 바로 통일성 없는 정보 통신 체계 때문이었다.

일본 총무성에 의하면 팩스 이용률은 2009년 57.1퍼센트에서 2021년 31.7퍼센트까지 줄어들었으나 아직도 50~60대 연령이 포함된 가구 중 절반 가량이 팩스를 보유하고 있다.[1] 이런 고질적인 아날로그 문화를 없애고자 일본의 스가 요시히데(菅義偉) 전 총리는 디지털 개혁을 최우선 과제로 천명한 적도 있다. 2021년 6월 고노다로(河野太郎) 행정규제개혁상을 내세워 도장 대신 전자 서명을 도입해 행정 처리 속도를 높이겠다며 ‘부처 내 팩스 폐지’ 방침을 발표했지만, 발표 후 불과 한 달 만에 “이메일은 사이버 공격으로 인한 정보 유출 우려가 있고 국회의원들이 여전히 팩스를 선호한다”는 등의 반론이 400건 이상 제출됐다. 그리고 그해 여름, 2020 도쿄올림픽 당시 NHK TV 채널에는 이런 자막이 흘러 나왔다.

“Don’t forget to fax your support messages to Team Japan.”

오해 말라. 1964년 도쿄올림픽이 아니다.

도장, 품격인가 장애물인가

일본에 진출한 한국의 네이버나 카카오의 계열사들은 모든 문서를 전자화한 반면, 일본의 도장 문화는 아직도 기업뿐만 아니라 교육, 행정 기관을 비롯한 공공 기관에도 뿌리 깊게 남아 있다. 코로나19가 확산하며 일본 정부가 재택근무를 권장하던 당시에도, 많은 회사원들은 도장을 찍기 위해 하는 수 없이 사무실로 출근했다. 도장 문화는 어떻게 처음 일본에 정착한 것일까?

시작은 1868년 메이지유신 때로 거슬러 올라간다. 1873년부터 공식 서류에 도장을 찍기 시작했고 1878년부터는 인감 증명 제도를 도입했으며 1894년 청일전쟁과 1904년 러일전쟁 당시에는 월급이나 배급을 줄 때 신분을 확인하는 수단으로 도장을 이용했다. 패전 후 고도성장 과정에서는 직장의 출근부에 도장을 찍는 문화가 안착하며 오늘날까지 이 관습이 유지되고 있다. 근대화 추진 과정에서 서양 문물을 대거 받아들이면서도 일본은 유독 서명(sign) 문화는 채택하지 않았다. 2019년에는 IT 업체인 ‘히타치시스템즈’와 ‘히타치 캐피탈’, 그리고 산업용 로봇 개발 업체인 ‘덴소 웨이브’에서 서류를 스캔해 날인할 곳을 식별한 후 도장을 찍어 주는 최첨단 로봇을 개발할 정도였다.

필자가 교편을 잡고 있는 배재대학교 일본학과 학생들의 경우 코로나19 이전 기준으로 매년 일본의 13개 대학에 교환 학생을 다녀 왔는데, 이때 반드시 준비하라고 권한 것도 도장이다. 한글로 된 도장이어도 상관없다. 워킹 홀리데이 비자로 일본에 갈 때 역시 도장은 필수 항목이다. 심지어 도장을 예쁘게 찍는 팁을 소개해 주는 일본 정보 블로그도 있다.

일본에서는 성인식을 맞거나 사회에 진출하는 자녀를 위해 부모가 도장을 선물하기도 한다. 필자의 아들과 딸은 지난해 일본 기업에 취업했는데, 이때도 가장 먼저 한 일이 도장 만드는 것이었다. 학교든 직장이든 도장 찍을 일이 한두 번이 아니기 때문이다. 최근에는 한국의 주민등록증과 같은 일본의 ‘마이넘버’ 제도가 조금씩 정착되며 도장 자체가 지닌 신뢰의 이미지가 점점 옅어지고는 있지만, 여론 조사 결과를 보면 ‘도장 폐지에 찬성하는 의견’은 74.7퍼센트로 높은 반면 ‘도장 폐지가 쉽지 않을 것’이라는 부정적 의견 또한 50.1퍼센트나 된다.[2] 그렇다면 일본에서는 왜 ‘도장 날인’이라는 오랜 관습을 벗어나 새로운 결재 방식을 수용하는 것에 심리적 저항이 강한 걸까?

우선 도장을 찍어야 서류의 품격과 신뢰가 살아난다는 오랜 믿음 때문이다. 아직도 일본의 일부 직장에서는 신입 사원 연수 과정에 서류의 품격을 높이기 위해 ‘도장 예절’ 연수를 으레 포함하는 곳이 있다. 결재란에 도장을 찍을 때엔 부하 직원들이 고개 숙여 인사하듯 왼쪽으로 비스듬히 찍어야 한다는 것 등을 배운다. 절, 인사를 뜻하는 ‘오지기(おじぎ)’와 도장을 뜻하는 ‘인(印)’을 합쳐 ‘인사 도장(おじぎ印)’이라는 신조어까지 만들어질 정도다.

거래처가 요구하는 계약서에 도장 찍는 칸들이 버젓이 존재하며, 법적 유효성을 보장하는 것도 도장이라는 믿음이 여전히 지배적이다. 게다가 일본의 도장 시장 규모가 매년 1800억 엔 규모라고 하니, 도장을 만드는 장인들의 생계를 위해서도 이는 쉽게 개편할 수 없는 구조다.

정치적인 이유 또한 산재해 있다. 자민당 내에 소위 ‘도장의련(일본의 도장 문화를 지키는 의원 연맹)’이라는 단체에서 도장은 본인 확인 및 의사 확인용으로 유효한 수단이라고 주장하며 ‘탈(脫) 도장’ 정책을 강력히 반대하고 있다. 20여 명의 여당의원으로 구성된 이 단체에 자민당 내 막강한 실력자인 니카이 도시히로(二階俊博) 간사장도 힘을 실어 주고 있어 탈도장은 쉽지 않을 전망이다. 심지어 일본 정부가 2019년 16억 엔을 들여 계약서를 서면으로 작성하지 않게끔 전자 계약 시스템을 만들었지만, 이를 이용해 입찰된 계약은 전체 3만 1000여 건 중 고작 1퍼센트인 310여 건에 불과했다.[3]

대기업을 회원사로 둔 일본 경제단체연합회인 게이단렌(經團連)의 나카니시 히로아키(中西宏明) 전 회장은 도장에 의존하는 업무 관행에 대해 “시대착오적인 넌센스”라며 “도장은 미술품으로 남기라”고 비판했다.[4] 그러나 지금도 “일본 내 CEO들의 업무 대부분은 오프라인 문서나 결재 서류에 도장을 찍는 일”이라는 말이 있을 정도로 전자 결재 문화는 정착하지 못하는 상황이다. 부동산 계약 등 대부분의 행정 처리에서 관청에 등록된 인감도장을 요구하는 경우가 많고, 식당에서 식사 후 회사에 제출할 영수증을 달라고 할 때조차도 반드시 인주를 묻힌 도장을 찍은 것을 유효하게 받아 준다.

종이에 대한 애착

종이 서류를 사용하는 나라는 여전히 많지만 보통은 컴퓨터에 저장한 문서가 인쇄된 형태로 필요할 경우에 해당 문서를 출력한다. 예컨대 한국에서는 대도시든 시골이든 병원에서 보관하는 환자들의 진료 기록을 전부 데이터화해 컴퓨터에 저장한다. 그래서 환자가 언제 병원을 방문해도 컴퓨터에 저장된 데이터를 불러와 기록을 보고 새로운 진료 내역을 기입할 수 있다. 반면 일본의 종이 서류 문화는 좀 독특하다. 문서나 데이터를 컴퓨터에 저장하는 동시에 별도의 종이 서류를 만드는 것이 기본 원칙이다.

신문사 등 언론 매체 역시 인터넷 신문보다는 종이 신문을 절대적으로 선호한다. 《일본경제신문》의 경우 유료 구독자가 아닌 이상, 인터넷 기사는 본문을 끝까지 읽을 수도 없는 것들이 대부분이다. 중간에 신문을 구독하라는 창이 뜨고는 궁금증만 자아낼 뿐 더 이상은 읽을 수 없는 구조여서 할 수 없이 종이 신문에 의지할 수밖에 없다. 세계 1위의 판매 부수를 자랑하는 《일본경제신문》이 여전히 종이를 고집하는 이유는 신문을 보는 세대가 대부분 중년층 이상이거나 기업 등에서 진열해 놓기 위한 용도로 쓰이기 때문이기도 하고, 무엇보다 종이 신문 시장을 고집하며 그 판매 부수를 떨어뜨리고 싶지 않은 마케팅 전략 때문일 것이다.

세계 최대 종이 신문 발행 부수를 자랑한다는 이유로 일본이 종이 신문을 고집하는 것은 과거 지향적인 핑계다. 일본의 웹툰 시장을 네이버의 ‘라인망가’와 카카오의 ‘픽코마’가 점령할 수 있던 것 또한, 젊은 층들을 중심으로 종이로 된 만화책을 버리는 틈새시장을 공략했기 때문이다. 우스갯소리 같지만, 2022년 도쿄올림픽 선수촌에 있던 침대는 골판지 종이로 만들었다.

이러한 종이에 대한 일본의 애착은 앞서 말한 팩스 및 도장 문화와도 관련 있다. 일본인들은 종이를 사용하고 싶어서가 아니라 마치 팩스를 이용하기 위해, 그리고 도장을 찍기 위해 종이를 사용하는 것처럼 보일 정도다. 아니, 어쩌면 종이를 사용하기 위해 팩스와 도장을 고수하는 것일지도 모른다. 여기에 일본인들의 사고방식은 더 큰 걸림돌이다. 기능과 효율에 관한 비판은 보류하거나 외면한 채 팩스와 도장, 종이까지 3종 신기로 이뤄진 아날로그적 생활이 일본만의 ‘문화’라는 관점 너머로는 생각을 확장하지 못하고 있다.

한국에 온 외국인들에게 한국의 매력을 보여 주고 싶다면 PC방에 데려가라는 우스갯소리가 있다. 실제로 MBC 에브리원 예능 프로그램 〈어서와~ 한국은 처음이지?〉는 핀란드 출신 세 명의 청소년이 한국 PC방을 체험하는 방송을 내보냈다. 이들은 최신식 컴퓨터 앞 편안한 의자에 앉아 라면을 주문해 먹을 수 있다는 사실에 놀라움을 금치 못했으나, 그들이 브롤스타즈 게임을 즐기며 가장 감탄했던 것은 다른 무엇도 아닌 엄청난 인터넷 속도였다.

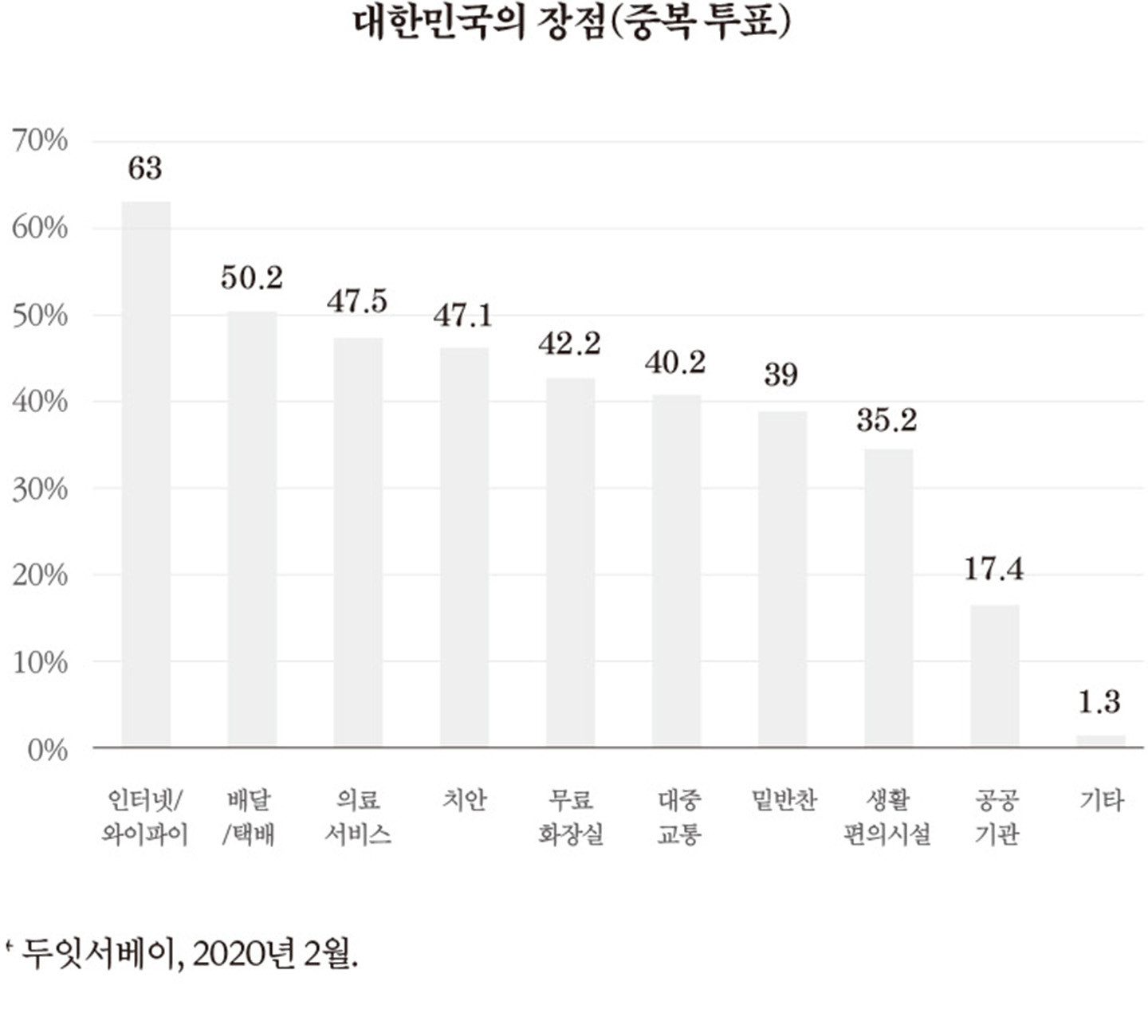

외국 여행객이나 유학생들의 한국 방문 후기를 살펴보면 인터넷 속도와 환경에 대한 감탄이 으레 등장한다. 속도가 빠를 뿐만 아니라 시내버스에서도, 지하철에서도, 하다못해 버스 정류장에서까지도 인터넷이 빵빵 터질 정도로 수준이 높다고 칭찬한다. 2020년 2월 온라인 설문 조사 업체 두잇서베이가 3457명의 표본을 대상으로 ‘대한민국의 장점’에 대해 설문 조사를 진행했을 때 1위를 차지한 건 ‘인터넷·와이파이’(27.3퍼센트)였다. 같은 표본으로 중복 선택이 가능하도록 진행한 설문 조사에서도 ‘인터넷·와이파이’ 항목은 63퍼센트의 압도적인 득표율로 1위를 차지했다.

거래처가 요구하는 계약서에 도장 찍는 칸들이 버젓이 존재하며, 법적 유효성을 보장하는 것도 도장이라는 믿음이 여전히 지배적이다. 게다가 일본의 도장 시장 규모가 매년 1800억 엔 규모라고 하니, 도장을 만드는 장인들의 생계를 위해서도 이는 쉽게 개편할 수 없는 구조다.

정치적인 이유 또한 산재해 있다. 자민당 내에 소위 ‘도장의련(일본의 도장 문화를 지키는 의원 연맹)’이라는 단체에서 도장은 본인 확인 및 의사 확인용으로 유효한 수단이라고 주장하며 ‘탈(脫) 도장’ 정책을 강력히 반대하고 있다. 20여 명의 여당의원으로 구성된 이 단체에 자민당 내 막강한 실력자인 니카이 도시히로(二階俊博) 간사장도 힘을 실어 주고 있어 탈도장은 쉽지 않을 전망이다. 심지어 일본 정부가 2019년 16억 엔을 들여 계약서를 서면으로 작성하지 않게끔 전자 계약 시스템을 만들었지만, 이를 이용해 입찰된 계약은 전체 3만 1000여 건 중 고작 1퍼센트인 310여 건에 불과했다.[3]

대기업을 회원사로 둔 일본 경제단체연합회인 게이단렌(經團連)의 나카니시 히로아키(中西宏明) 전 회장은 도장에 의존하는 업무 관행에 대해 “시대착오적인 넌센스”라며 “도장은 미술품으로 남기라”고 비판했다.[4] 그러나 지금도 “일본 내 CEO들의 업무 대부분은 오프라인 문서나 결재 서류에 도장을 찍는 일”이라는 말이 있을 정도로 전자 결재 문화는 정착하지 못하는 상황이다. 부동산 계약 등 대부분의 행정 처리에서 관청에 등록된 인감도장을 요구하는 경우가 많고, 식당에서 식사 후 회사에 제출할 영수증을 달라고 할 때조차도 반드시 인주를 묻힌 도장을 찍은 것을 유효하게 받아 준다.

종이에 대한 애착

종이 서류를 사용하는 나라는 여전히 많지만 보통은 컴퓨터에 저장한 문서가 인쇄된 형태로 필요할 경우에 해당 문서를 출력한다. 예컨대 한국에서는 대도시든 시골이든 병원에서 보관하는 환자들의 진료 기록을 전부 데이터화해 컴퓨터에 저장한다. 그래서 환자가 언제 병원을 방문해도 컴퓨터에 저장된 데이터를 불러와 기록을 보고 새로운 진료 내역을 기입할 수 있다. 반면 일본의 종이 서류 문화는 좀 독특하다. 문서나 데이터를 컴퓨터에 저장하는 동시에 별도의 종이 서류를 만드는 것이 기본 원칙이다.

신문사 등 언론 매체 역시 인터넷 신문보다는 종이 신문을 절대적으로 선호한다. 《일본경제신문》의 경우 유료 구독자가 아닌 이상, 인터넷 기사는 본문을 끝까지 읽을 수도 없는 것들이 대부분이다. 중간에 신문을 구독하라는 창이 뜨고는 궁금증만 자아낼 뿐 더 이상은 읽을 수 없는 구조여서 할 수 없이 종이 신문에 의지할 수밖에 없다. 세계 1위의 판매 부수를 자랑하는 《일본경제신문》이 여전히 종이를 고집하는 이유는 신문을 보는 세대가 대부분 중년층 이상이거나 기업 등에서 진열해 놓기 위한 용도로 쓰이기 때문이기도 하고, 무엇보다 종이 신문 시장을 고집하며 그 판매 부수를 떨어뜨리고 싶지 않은 마케팅 전략 때문일 것이다.

세계 최대 종이 신문 발행 부수를 자랑한다는 이유로 일본이 종이 신문을 고집하는 것은 과거 지향적인 핑계다. 일본의 웹툰 시장을 네이버의 ‘라인망가’와 카카오의 ‘픽코마’가 점령할 수 있던 것 또한, 젊은 층들을 중심으로 종이로 된 만화책을 버리는 틈새시장을 공략했기 때문이다. 우스갯소리 같지만, 2022년 도쿄올림픽 선수촌에 있던 침대는 골판지 종이로 만들었다.

이러한 종이에 대한 일본의 애착은 앞서 말한 팩스 및 도장 문화와도 관련 있다. 일본인들은 종이를 사용하고 싶어서가 아니라 마치 팩스를 이용하기 위해, 그리고 도장을 찍기 위해 종이를 사용하는 것처럼 보일 정도다. 아니, 어쩌면 종이를 사용하기 위해 팩스와 도장을 고수하는 것일지도 모른다. 여기에 일본인들의 사고방식은 더 큰 걸림돌이다. 기능과 효율에 관한 비판은 보류하거나 외면한 채 팩스와 도장, 종이까지 3종 신기로 이뤄진 아날로그적 생활이 일본만의 ‘문화’라는 관점 너머로는 생각을 확장하지 못하고 있다.

일본의 인터넷이 느린 이유

한국에 온 외국인들에게 한국의 매력을 보여 주고 싶다면 PC방에 데려가라는 우스갯소리가 있다. 실제로 MBC 에브리원 예능 프로그램 〈어서와~ 한국은 처음이지?〉는 핀란드 출신 세 명의 청소년이 한국 PC방을 체험하는 방송을 내보냈다. 이들은 최신식 컴퓨터 앞 편안한 의자에 앉아 라면을 주문해 먹을 수 있다는 사실에 놀라움을 금치 못했으나, 그들이 브롤스타즈 게임을 즐기며 가장 감탄했던 것은 다른 무엇도 아닌 엄청난 인터넷 속도였다.

외국 여행객이나 유학생들의 한국 방문 후기를 살펴보면 인터넷 속도와 환경에 대한 감탄이 으레 등장한다. 속도가 빠를 뿐만 아니라 시내버스에서도, 지하철에서도, 하다못해 버스 정류장에서까지도 인터넷이 빵빵 터질 정도로 수준이 높다고 칭찬한다. 2020년 2월 온라인 설문 조사 업체 두잇서베이가 3457명의 표본을 대상으로 ‘대한민국의 장점’에 대해 설문 조사를 진행했을 때 1위를 차지한 건 ‘인터넷·와이파이’(27.3퍼센트)였다. 같은 표본으로 중복 선택이 가능하도록 진행한 설문 조사에서도 ‘인터넷·와이파이’ 항목은 63퍼센트의 압도적인 득표율로 1위를 차지했다.

사실 한일 양국의 인터넷 보급률은 각각 96퍼센트와 90퍼센트로 일본 역시 상당한 인터넷 인프라가 갖춰져 있다. 그러나 속도는 다른 이야기다. 세계 각국의 모바일 인터넷 속도를 매달 측정해 랭킹을 매기는 우클라(Ookla)의 자료에 따르면 2022년 5월 기준 한국은 4위, 일본은 45위를 기록하고 있다. 인터넷 최고 접속 속도의 평균 수치는 우리나라가 약 86.6Mb/s, 일본이 약 78.4Mb/s로 두 수치의 격차는 10퍼센트 가량이었지만, 평균 접속 속도에서는 한국이 약 20Mb/s, 일본이 약 15Mb/s로 30퍼센트라는 큰 차이를 보였다.

인터넷 인프라의 차이는 일상의 많은 영역을 바꿔놨다. 편의를 극대화한 배달앱들이 한국에 ‘배달 음식의 성지’라는 타이틀을 안겨 주고, 카카오톡은 한국인들의 의사소통에 큰 축을 담당한다. 행정 처리 과정에서도 많은 부분 디지털 전환이 이뤄졌다. 최근에는 다수 관공서에서 모바일 앱을 개발해, 시간을 들여 관공서에 직접 방문하지 않아도 각종 공문서를 단시간에 발급받을 수 있다. 일본에서는 상상하기 힘든 일이다. 필자는 지난해 5월 연말 정산 환급을 받기 위해 일본 나고야대학을 졸업하고 도쿄에 취업한 아들에게 전년도 수업료 제출 증명 서류를 보내 달라고 했을 때, 본인이 직접 나고야까지 가지 않으면 증명서를 발급받을 수 없다는 답변을 듣고 포기하고 말았다. 왕복 신칸센 차비에 하루 시간을 소모해야 하는 비용이 연말 정산 환급금보다 많을 것 같았기 때문이다.

결국 일본에서 디지털화의 발목을 잡는 것은 인터넷 인프라 자체의 부족이 아니다. 빠른 인터넷망을 보유하고도 아날로그 문화에 대한 애착으로 그것을 활용하지 못하는 것이다. 일본은 한국만큼 다양한 앱을 활용하지 않기 때문에 모바일 기기에 대한 수요가 적고, 이는 인터넷 속도 개선의 차이에도 영향을 미쳤을 것이다. 익숙한 레거시 문화(legacy culture)에 안주해 앱 활용도가 적고, 사용자 수가 적으니 앱 서비스 개선이 빠르게 이뤄지지 않으며, 이에 따라 다수 소비자가 디지털 서비스를 외면하는 순환 구조로 고착화한 것이다.

필자는 출석을 부르는 데 시간을 거의 소모하지 않는다. ‘배재콕’ 앱을 활용하면 반경 10여 미터 안에 있는 학생들과 스마트폰으로 자동 연결되어 출결석이 체크되기 때문이다. 게다가 메신저 역할도 해준다. 이미 대한민국의 많은 대학에서 이런 전자 출결 시스템을 이용하고 있으니 새삼스러울 것도 없다. 물론 이를 악용하는 학생들도 있다. 강의실에 들어오지 않고 복도에서 와이파이를 이용해 출석 체크를 한 후 데이트하러 간다든지 말이다. 그러나 이런 에피소드보다 주목할 것은 바로 일상의 많은 영역에서 드러나는 일본 아날로그 행정의 취약점이다.

용량이 1.44메가바이트에 불과한 플로피 디스크(floppy disk)를 현 세대는 본 적도 들어본 적도 없을 것이다. 필자가 1980년대 말 대학에 다니며 전산학 수업 때 배웠던 이 구식 기술 매체는 생산 자체는 일본에서도 일찌감치 중단됐지만 여전히 여러 공공 기관에서 사용되고 있다. 이에 2022년 8월 30일, 드디어 디지털청의 고노 타로(河野太郎) 장관이 일본의 행정 절차에서 플로피 디스크의 사용을 중단하는 법을 진행하겠다는 기자 회견을 가졌다.[5] 그만큼 일본이 구식 기술과 관례를 바꾸고자 하는 ‘감’이 없었기에 구태의연한 행정법이 그대로 살아 있던 것이다.

일본 입장에서 디지털 인프라의 부족은 불편한 진실로 다가오고 있다. 기성세대는 ‘아날로그 원어민’이라고 불릴 정도로 아날로그에 대한 애정이 깊은데, 이는 달리 표현하면 디지털에 대한 신뢰가 낮다는 반증이다. 대표적인 사례가 의료 시스템이다. 우선 한국에선 진료 카드 하나로 무인 기기에서 접수 및 수납을 할 수 있다. 보험 처리를 위한 서류도 진료카드로 간편히 인쇄할 수 있으며, 어떤 병원은 진료카드 없이 스마트폰으로도 이 모든 처리가 가능하다. 이를 본 많은 일본인들은 ‘정확한 확인도 없이’ 어떻게 해당 절차를 진행할 수 있는지 의문을 갖는다. 여전히 일본의 많은 병원에선 마치 90년대 대학 도서관의 한 풍경처럼 접수대 뒤쪽의 서류꽂이가 환자들의 진료카드로 빽빽히 채워져 있기 때문이다.

코로나 확진자의 집계에서도 한국은 빠르게 대처했다. 중앙방역대책 본부를 만들고 확진자 동선을 데이터로 파악해 방역의 효율을 높였다. 여신금융협회 및 이동통신사와 연계한 역학 조사 지원 시스템을 구축하고, 관련 정보를 누구나 확인할 수 있는 온라인 사이트를 개설했으며 QR코드를 활용한 전자 방명록을 도입했다. 재난 지원금 지급에 있어서도 신속했다. 일본과 달리 행정 시스템과 주민등록번호가 결합되어 있던 덕에, 불과 2주 만에 90퍼센트가 넘는 대상자들에게 지급을 완료했다.

그렇다면 일본은 어떤가? 코로나19의 피해 보상을 위한 대국민 재난 지원금을 지급한다고 발표한 지 두 달이 지난 시점에도 전 국민 지급률이 30퍼센트에 미치지 못했으며, 그중 도쿄의 지급률은 12퍼센트에 불과했다. 모든 행정 처리를 오프라인으로 진행했기 때문이다. 재난 지원금을 빠르게 받고 싶을 경우 직접 구청을 방문해 신청 후, 온라인용 비밀번호를 발급받아야만 했다. 우편으로 신청할 경우 구청에서 서류를 우편으로 보내 주면 수기로 신청서를 작성해 다시 우편으로 발송하고, 해당 서류는 구청 직원들이 다시 일일이 수작업으로 확인하는 방식이었다. 그마저 인터넷 신청에 오류가 많아 중복 지급 사고가 잇따랐다. 장애인을 비롯해 온라인 접수 절차가 어려운 국민들이 재난 지원금 신청을 포기하는 이야기가 여러 곳에서 나왔고, 한 공무원이 송금 의뢰서를 잘못 작성하는 바람에 한 가구에 4억 5000만 원의 지원금이 지급됐다는 뉴스가 들리기도 했다.[6]

코로나19는 일본의 아날로그 행정이 갖고 있던 고질적인 취약점을 드러내는 계기가 됐다. 그간 일본 행정은 내각부와 경제산업성, 총무성 세 군데로 나뉘었다. 그러다 보니 각 부서마다 별도로 정책을 운영하고, 그에 대한 책임 소재도 확실하지 않아 총리 관저에서 지시를 내려도 해당 부서가 즉각적으로 대응하기 어렵다는 난항을 겪어 왔다.

일본 정부의 노력이 없던 것은 아니다. 1990년대 정보화 혁명이 전개되며 일본이 정보의 낙후국으로 전락할 것을 염려한 당시의 모리 요시로(森喜朗) 정권은 2001년 1월, 향후 5년 이내에 일본이 세계 최강의 IT 국가로 재도약하겠다며 ‘e-Japan 전략’ 등의 국가 정보화 전략을 내놓은 바 있다. 그리고 2003년 7월에는 새롭게 ‘e-Japan II’를 추진하며 전자정부 실현을 위해 노력해 왔다. 그러나 정부 부처 간 칸막이 정치로 더 이상 진척하지 못했으며, 그 결과 2018년 국가 행정 절차의 온라인 이용률은 7.3퍼센트, OECD 30개국 가운데 최하위에 머무르게 됐다.[7]

지난 2016년, 일본은 행정 절차를 간소화하기 위해 사람마다 고유한 개인 식별 번호 12자리를 부여했다. 일본판 주민등록증이라고 할 수 있는 ‘마이넘버카드’ 제도다. 개인이나 법인을 특정하고 식별하는 ID 인증 기능이 있어, 이를 활용하면 각종 행정 수속이나 민간 서비스에서도 신분증으로 이용할 수 있다. 그런데도 보급률은 아직도 40퍼센트대에 머물러 있다. 이에 2021년 9월 1일, 일본은 지금까지 개별 운영되던 정부와 지방의 정보 시스템을 통합하고, 기존의 행정 구조를 혁신하는 것을 목표로 ‘디지털청(デジタル庁)’[8]을 공식 출범시키며 마이넘버제도의 정착을 위해 노력하고 있으나 진척은 더딘 상황이다.

정체된 일본과 다이내믹한 한국의 차이는 여러 지표로 드러나고 있다. 2020년 UN이 발표한 ‘세계 전자정부 순위’에서는 덴마크가 1위, 한국이 2위를 차지한 반면 일본은 2019년보다 네 단계나 떨어진 14위에 머물렀으며 2021년 국제경영개발원(IMD)이 발표한 ‘국가 경쟁력 순위’에서도 한국이 일본을 앞서 있다. 지식 경쟁력과 기술 경쟁력은 두 배 이상 차이가 나고, 미래 준비도 경쟁력에서는 여덟 배 이상 차이가 나는 것을 확인할 수 있다.

인터넷 인프라의 차이는 일상의 많은 영역을 바꿔놨다. 편의를 극대화한 배달앱들이 한국에 ‘배달 음식의 성지’라는 타이틀을 안겨 주고, 카카오톡은 한국인들의 의사소통에 큰 축을 담당한다. 행정 처리 과정에서도 많은 부분 디지털 전환이 이뤄졌다. 최근에는 다수 관공서에서 모바일 앱을 개발해, 시간을 들여 관공서에 직접 방문하지 않아도 각종 공문서를 단시간에 발급받을 수 있다. 일본에서는 상상하기 힘든 일이다. 필자는 지난해 5월 연말 정산 환급을 받기 위해 일본 나고야대학을 졸업하고 도쿄에 취업한 아들에게 전년도 수업료 제출 증명 서류를 보내 달라고 했을 때, 본인이 직접 나고야까지 가지 않으면 증명서를 발급받을 수 없다는 답변을 듣고 포기하고 말았다. 왕복 신칸센 차비에 하루 시간을 소모해야 하는 비용이 연말 정산 환급금보다 많을 것 같았기 때문이다.

결국 일본에서 디지털화의 발목을 잡는 것은 인터넷 인프라 자체의 부족이 아니다. 빠른 인터넷망을 보유하고도 아날로그 문화에 대한 애착으로 그것을 활용하지 못하는 것이다. 일본은 한국만큼 다양한 앱을 활용하지 않기 때문에 모바일 기기에 대한 수요가 적고, 이는 인터넷 속도 개선의 차이에도 영향을 미쳤을 것이다. 익숙한 레거시 문화(legacy culture)에 안주해 앱 활용도가 적고, 사용자 수가 적으니 앱 서비스 개선이 빠르게 이뤄지지 않으며, 이에 따라 다수 소비자가 디지털 서비스를 외면하는 순환 구조로 고착화한 것이다.

디지털 인프라의 불편한 진실

필자는 출석을 부르는 데 시간을 거의 소모하지 않는다. ‘배재콕’ 앱을 활용하면 반경 10여 미터 안에 있는 학생들과 스마트폰으로 자동 연결되어 출결석이 체크되기 때문이다. 게다가 메신저 역할도 해준다. 이미 대한민국의 많은 대학에서 이런 전자 출결 시스템을 이용하고 있으니 새삼스러울 것도 없다. 물론 이를 악용하는 학생들도 있다. 강의실에 들어오지 않고 복도에서 와이파이를 이용해 출석 체크를 한 후 데이트하러 간다든지 말이다. 그러나 이런 에피소드보다 주목할 것은 바로 일상의 많은 영역에서 드러나는 일본 아날로그 행정의 취약점이다.

용량이 1.44메가바이트에 불과한 플로피 디스크(floppy disk)를 현 세대는 본 적도 들어본 적도 없을 것이다. 필자가 1980년대 말 대학에 다니며 전산학 수업 때 배웠던 이 구식 기술 매체는 생산 자체는 일본에서도 일찌감치 중단됐지만 여전히 여러 공공 기관에서 사용되고 있다. 이에 2022년 8월 30일, 드디어 디지털청의 고노 타로(河野太郎) 장관이 일본의 행정 절차에서 플로피 디스크의 사용을 중단하는 법을 진행하겠다는 기자 회견을 가졌다.[5] 그만큼 일본이 구식 기술과 관례를 바꾸고자 하는 ‘감’이 없었기에 구태의연한 행정법이 그대로 살아 있던 것이다.

일본 입장에서 디지털 인프라의 부족은 불편한 진실로 다가오고 있다. 기성세대는 ‘아날로그 원어민’이라고 불릴 정도로 아날로그에 대한 애정이 깊은데, 이는 달리 표현하면 디지털에 대한 신뢰가 낮다는 반증이다. 대표적인 사례가 의료 시스템이다. 우선 한국에선 진료 카드 하나로 무인 기기에서 접수 및 수납을 할 수 있다. 보험 처리를 위한 서류도 진료카드로 간편히 인쇄할 수 있으며, 어떤 병원은 진료카드 없이 스마트폰으로도 이 모든 처리가 가능하다. 이를 본 많은 일본인들은 ‘정확한 확인도 없이’ 어떻게 해당 절차를 진행할 수 있는지 의문을 갖는다. 여전히 일본의 많은 병원에선 마치 90년대 대학 도서관의 한 풍경처럼 접수대 뒤쪽의 서류꽂이가 환자들의 진료카드로 빽빽히 채워져 있기 때문이다.

코로나 확진자의 집계에서도 한국은 빠르게 대처했다. 중앙방역대책 본부를 만들고 확진자 동선을 데이터로 파악해 방역의 효율을 높였다. 여신금융협회 및 이동통신사와 연계한 역학 조사 지원 시스템을 구축하고, 관련 정보를 누구나 확인할 수 있는 온라인 사이트를 개설했으며 QR코드를 활용한 전자 방명록을 도입했다. 재난 지원금 지급에 있어서도 신속했다. 일본과 달리 행정 시스템과 주민등록번호가 결합되어 있던 덕에, 불과 2주 만에 90퍼센트가 넘는 대상자들에게 지급을 완료했다.

그렇다면 일본은 어떤가? 코로나19의 피해 보상을 위한 대국민 재난 지원금을 지급한다고 발표한 지 두 달이 지난 시점에도 전 국민 지급률이 30퍼센트에 미치지 못했으며, 그중 도쿄의 지급률은 12퍼센트에 불과했다. 모든 행정 처리를 오프라인으로 진행했기 때문이다. 재난 지원금을 빠르게 받고 싶을 경우 직접 구청을 방문해 신청 후, 온라인용 비밀번호를 발급받아야만 했다. 우편으로 신청할 경우 구청에서 서류를 우편으로 보내 주면 수기로 신청서를 작성해 다시 우편으로 발송하고, 해당 서류는 구청 직원들이 다시 일일이 수작업으로 확인하는 방식이었다. 그마저 인터넷 신청에 오류가 많아 중복 지급 사고가 잇따랐다. 장애인을 비롯해 온라인 접수 절차가 어려운 국민들이 재난 지원금 신청을 포기하는 이야기가 여러 곳에서 나왔고, 한 공무원이 송금 의뢰서를 잘못 작성하는 바람에 한 가구에 4억 5000만 원의 지원금이 지급됐다는 뉴스가 들리기도 했다.[6]

코로나19는 일본의 아날로그 행정이 갖고 있던 고질적인 취약점을 드러내는 계기가 됐다. 그간 일본 행정은 내각부와 경제산업성, 총무성 세 군데로 나뉘었다. 그러다 보니 각 부서마다 별도로 정책을 운영하고, 그에 대한 책임 소재도 확실하지 않아 총리 관저에서 지시를 내려도 해당 부서가 즉각적으로 대응하기 어렵다는 난항을 겪어 왔다.

일본 정부의 노력이 없던 것은 아니다. 1990년대 정보화 혁명이 전개되며 일본이 정보의 낙후국으로 전락할 것을 염려한 당시의 모리 요시로(森喜朗) 정권은 2001년 1월, 향후 5년 이내에 일본이 세계 최강의 IT 국가로 재도약하겠다며 ‘e-Japan 전략’ 등의 국가 정보화 전략을 내놓은 바 있다. 그리고 2003년 7월에는 새롭게 ‘e-Japan II’를 추진하며 전자정부 실현을 위해 노력해 왔다. 그러나 정부 부처 간 칸막이 정치로 더 이상 진척하지 못했으며, 그 결과 2018년 국가 행정 절차의 온라인 이용률은 7.3퍼센트, OECD 30개국 가운데 최하위에 머무르게 됐다.[7]

지난 2016년, 일본은 행정 절차를 간소화하기 위해 사람마다 고유한 개인 식별 번호 12자리를 부여했다. 일본판 주민등록증이라고 할 수 있는 ‘마이넘버카드’ 제도다. 개인이나 법인을 특정하고 식별하는 ID 인증 기능이 있어, 이를 활용하면 각종 행정 수속이나 민간 서비스에서도 신분증으로 이용할 수 있다. 그런데도 보급률은 아직도 40퍼센트대에 머물러 있다. 이에 2021년 9월 1일, 일본은 지금까지 개별 운영되던 정부와 지방의 정보 시스템을 통합하고, 기존의 행정 구조를 혁신하는 것을 목표로 ‘디지털청(デジタル庁)’[8]을 공식 출범시키며 마이넘버제도의 정착을 위해 노력하고 있으나 진척은 더딘 상황이다.

정체된 일본과 다이내믹한 한국의 차이는 여러 지표로 드러나고 있다. 2020년 UN이 발표한 ‘세계 전자정부 순위’에서는 덴마크가 1위, 한국이 2위를 차지한 반면 일본은 2019년보다 네 단계나 떨어진 14위에 머물렀으며 2021년 국제경영개발원(IMD)이 발표한 ‘국가 경쟁력 순위’에서도 한국이 일본을 앞서 있다. 지식 경쟁력과 기술 경쟁력은 두 배 이상 차이가 나고, 미래 준비도 경쟁력에서는 여덟 배 이상 차이가 나는 것을 확인할 수 있다.

순응이 미덕인 사회

현재 일본 인재 시장의 가장 시급한 문제는 IT 인력 수급이다. 현업 IT 기술자들의 연령은 높아지는데, 현장에 투입할 차세대 IT 인력은 부족한 상황이며 2030년에 이르렀을 때 45만여 명 이상의 IT 인재가 부족할 것으로 전망한다.[9] 이에 따라 2022년부터 국가공무원 채용종합직시험에 디지털 분야의 합격자를 적극 채용하기로 하는 등 일본 정부는 디지털 인재 채용 및 육성에 힘을 보태고 있으며, 많은 일본 IT 기업들은 한국의 고급 인력을 유치하고자 노력 중이다. 지금은 코로나19로 일본 진출의 길이 좁아졌지만, 이전까지만 해도 한국의 청년들이 IT 분야에서 가장 많이 진출한 국가는 일본이었다. 한국산업인력공단이 2020년 발표한 〈고용노동부 해외 취업 지원 사업을 통한 취업 현황〉 자료에 의하면 2016년 632명이, 2017년 1103명이, 2018년 1427명이 일본의 IT 기업에 진출했는데, 그 이유로 일본 기업들은 같은 한자 문화권인 동시에 일본인들보다 영어 실력이 우수한 한국 청년들을 선호한다는 점을 꼽고 있다.

또 다른 문제는 디지털 전환이다. 익숙하다는 이유로, 기술자의 생계가 달려 있다는 이유로 아날로그 시대에 축적된 기술이 좀처럼 디지털 방식으로 전환되지 못하고 있다. 그러다 보니 현대 사회에서 꼭 필요로 하지는 않는 아날로그 기술들이 일본 내에서만 진보하는 경향이 나타난다. 예컨대 한국 자취생들은 작은 원룸에서도 대부분 디지털 도어를 쓰지만, 일본은 눈 씻고 찾아 봐도 디지털 도어를 쓰는 곳을 발견하기 어렵다. 여전히 열쇠를 들고 다니는 게 익숙하고, 디지털 도어에 대한 불신과 더불어 열쇠 수리공이라는 직업이 사라지는 것에 불안을 느끼기 때문이다. 그래서 21세기인 지금도 학생들은 기숙사나 월세방의 열쇠를 잃어버릴 경우 주인에게 변상해 줘야 한다. 또 2021년 10월 31일, 중의원 선거를 위해 연필을 깎아야만 했던 공무원들의 모습이 TV에 잡혔다. 전자 투표가 아닌 자필 투표를 해야 하는 상황에서, 코로나19 감염 방지를 위해 연필을 돌려 쓰지 않도록 10만여 개의 연필을 일주일에 걸쳐 일일이 깎는 해프닝이 21세기 선진국 일본에서 벌어진 것이다.

이제는 일본의 많은 전문가들이 자국의 디지털 행정을 추진하는 데 벤치마킹할 국가로 한국을 꼽는다. 지방자치단체의 시스템 인프라가 통일되어 있고, 중앙에 전문가 집단을 풍부하게 배치하고 있다는 장점 때문이다. 그러나 한국은 각종 서류를 접수할 때 스마트폰으로 간단히 신청하는 반면 일본은 대부분의 행정 절차가 우편으로 오고 간 후에야 컴퓨터로 가입하고 활용하는 등, 여전히 일본의 IT는 한국인이 생각하는 IT와는 완전히 다른 개념이다.

기술을 원하면서도 활용하지 못하고 아날로그로 진행하는 불편함을 일본인들은 불평 없이 받아들인다. 이해와 순응을 미덕으로 여기는 문화 때문이다. 한국처럼 더 큰 성공, 더 나은 미래를 지향하는 것이 아니라 매달 나오는 월급으로 연금과 세금을 내고, 성실히 직장 생활을 하다 퇴직 후 국가 연금으로 기초 생활을 보장받는 것이 하나의 문화이자 성공 방정식으로 정착해 있다. 버블도 이미 오래 전 경험한 터, 한국처럼 불로소득으로 대박이 나거나 3억 원에 산 아파트가 9억 원으로 몸값이 뛰는 경우도 기대하긴 어렵다. 딱 일한 만큼 가져간다는 라이프 스타일이, 일본 전반의 디지털 혁신을 방해하고 있는 것이다.

[1]

총무성, 〈통신이용동향조사〉, 2022. 5. 27. 참고로 통신이용동향조사는 40만여 세대 및 6000여 개의 기업을 대상으로 작성한 보고서로, 매년 총무성에서 진행하고 있다.

[2]

고선규, 〈도장에 집착하는 일본, 도장문화에서 벗어날 수 있는가〉, 프레시안, 2021. 8. 24.

[3]

이태동, 〈‘脫도장’ 쉽지않네〉, 《조선일보》, 2020. 10. 10.

[4]

〈経団連会長、はんこは「ナンセンス」〉, 《산케이신문》, 2020. 4. 27.

[5]

〈いまだにフロッピ-ディスクなど指定、法令に1900 項…河野デジタル相「早期に見直し」〉, 《요미우리신문》, 2022. 8. 30.

[6]

이해준, 〈잘못 송금된 지원금인데…4억 넘게 받고 “다 썼다” 버틴 일본인〉, 《중앙일보》, 2022. 4. 23.

[7]

김민지, 〈‘20년 과제’ 전자정부 이끌 디지털청 출범〉, 《신문과방송》, 2021년 10월호.

[8]

디지털청 설치법(2021년 법률 제36호)에 근거해 설립된 디지털청은 약 600명의 직원으로 구성되어 있다. 이 중에는 민간 부문 출신 200여명이 포함돼 있는데, 민간 출신의 전문 인재를 발탁한 것은 관민이 함께 행정 및 사회 전반의 디지털화를 추진하는 과정에서 주요 의사 결정 과정에 참여하도록 하기 위함이었다.

[9]

경제산업성, 〈성장전략실행계획〉, 2021.6.18., 5쪽.